微信號:wzggzswx

本文根據智谷趨勢創始人、首席研究員鄧科在2017草根大會上的主題分享整理而成。

我講的是一個關于“不確定”的故事,一個跟每個人有關的一連串意外,以及,因一連串意外我們不得不做出的調整。

前段時間朋友聚會,基本是所謂的高凈值人士。三位朋友談了過去一兩年的經歷。

A先生開了個電子廠,員工近百人,去年利潤只有——17萬。

B先生啥也沒做,前年在深圳買了套房子,漲了280萬。

C先生外企高管,去年重倉美股,漲幅跟B先生的房子差不多,但再加上人民幣貶值的幅度,他成了三人中收益最高的人。

A、B、C三位朋友的故事,構成了這個時代的典型隱喻。它包含了實體經濟的困境、資產泡沫的瘋狂、匯率問題引發的利益重構。

不管在哪個行當、不管收益多還是少,聚會中幾位朋友對未來的感受卻相當一致:不確定性。

最近兩年,出現了一連串讓人意外的變化,它們改變了邏輯、改變了預期、改變了故事的講述方式。所謂的“黑天鵝”正發展成為“黑天鵝湖”。

02

“330”并不算意外

讓我們來梳理一下這一連串意外是如何發生的。

2015年3月30日是個關鍵的時間點。歷時幾年的政策沉默后,終于重啟以房地產拉動經濟增長的做法。

為什么說這個時間點重要?在此之前,決策層反復強調的是政策定力,當時最著名的概念大家都還有印象:克強經濟學。克強經濟學三個關鍵詞:不刺激、去杠桿、調結構,其中關鍵的關鍵是不刺激。

這是對08年四萬億大規模刺激計劃的修正。決策層當時的想法是,回到市場,回到本位,不過多用政策力量去干預經濟。

這種想法馬上受到了考驗。中國經濟進入下行周期,GDP增長率從7、8掉到了6。

經濟低迷時,要不要動用政策力量去提振?

保持定力,忍,但你的忍受程度有多大?畢竟中國的就業、穩定等社會問題,都建立在經濟高速發展的基礎上。

不忍,那豈不是重走經濟刺激的老路?

兩種策略博弈了一段時間,到了前面提到的那個關鍵時點——2015年3月,主事者做出了選擇:不能眼看著經濟自由下降,該出手時還得出手。

2015年3月30日下午4點58分,央行、住建部、銀監會出臺刺激政策。僅僅10分鐘之后,財政部和國家稅務總局又聯合發布寬松新政。

市場都知道,房地產調控政策會放松,但330的這項政策力度,遠超市場預期。

至此,經濟增長還是得靠投資、靠房產,寄希望于消費升級、內需拉動還不太現實。按分析師姜超的話就是:

“我們研究中國經濟,發現和經濟增長最為密切的指標是投資,而在投資中最重要的是地產投資,因而中國經濟到目前為止依然是靠房地產驅動。”

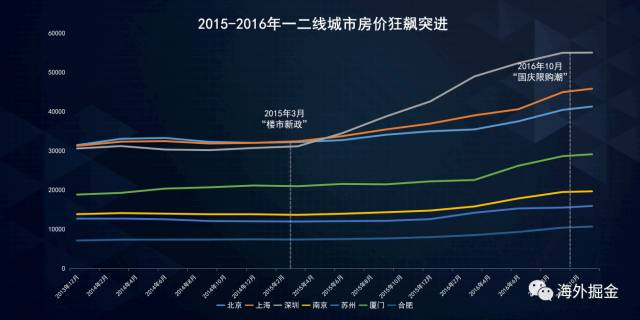

與此同時,貨幣開始放水,降準降息密集出臺。此后的事大家都知道了。樓市又迎來一輪瘋狂。

從上圖可以清晰看到,330作為分界線,之前房價比前平穩,之后開始飆升。

過去一年,全球城市漲幅排行榜中,前20位中大部分是中國的。

數據來源:胡潤研究院

與樓市瘋狂相伴的是貨幣放水。

樓市瘋狂,以及這幾年P2P和金融監管的亂象,引發一個直接后果就是脫實向虛。

衡量實體經濟投資的一個指標“民間投資”遭遇斷崖式下跌。

人們形容錢,往往用“熱錢”來形容,錢是喜歡溫度的東西,哪有熱鬧、哪里瘋狂,它就往哪里去。

故事講到這里,還不算意外。經濟低迷—貨幣寬松—樓市回暖—資產泡沫—脫實向虛,這是20年來不斷重復的套路。

如果這就是故事的全部,那我們現在就可以散了,按老經驗去應對就行。但這一次,出現了一個意外。

在房價飛漲的同時,人民幣匯率出現了大幅下跌,同時,外匯儲備也大幅下降。

這是從來沒有過的。

一邊你的資產價格在蹭蹭蹭往上漲,一邊你的購買力和外匯儲備在咣咣咣往下跌。這是矛盾的兩面。

這個意外的出現,使得中國面臨著一個從未有過的兩難選擇:保房價,還是保匯率?去年年中,圍繞這個甚至掀起了一場激烈的討論。

一方面,如果想保匯率,那么貨幣就不能發行太多,貨幣越多越不值錢,匯率就會下降,因此貨幣政策應由寬松變為緊縮。而樓市跟貨幣超發密切相關,貨幣一旦緊縮,房價勢必受到影響。雖然官方在擠泡沫,在出臺限購政策,但絕不是想讓房價下跌,只是讓它不要漲得太快而已。不僅如此,貨幣緊縮,企業資金緊張,還會影響到整個經濟的活力。

另一方面,如果想保房價,那么貨幣寬松的情形還會持續,貨幣發行越多,就越不值錢,匯率還會下跌。

歷史上,有兩個著名的案例。

俄羅斯模式是保房價棄匯率,在烏克蘭危機前后,匯率下跌了50%,資本大量外流,但房價穩住了,小有上漲。

日本模式是保匯率棄房價,在上世紀90年代后,匯率變化不大,但房價下跌了一半以上。

中國會如何選?大多人認為,房價事關中國全局、事關中國穩定、是優先選項。中國的資本市場尚未開放,匯率對全局的影響沒那么大。從這點來說,匯率下行的走勢還是大概率事件。

事后來看,16年毫無疑問是保住了房價,但是犧牲了匯率。其核心邏輯在于穩增長政策放在首位,而房地產是穩增長的重要動力,因而要穩增長就得保房地產、保房地產就得保房價。

這是我們遇到的第一個“意外”,高房價疊加上了貨幣貶值,它對我們的財富管理的既有經驗造成了一個顛覆。

但這還不是故事的全部,一件更讓人意外的事加劇了這個矛盾。